2013年6月25日 | 旅行

コミュニティと媒介の役割 ~ TechShop San Francisco 訪問~

休暇と視察を兼ねて、サンフランシスコで2013年5月18日、19日に開催されたMaker Faire Bayarea 2013に参加した。

イベントの前日(=搬入日)の夜には、毎年恒例のパエリアパーティーが開催される。スポンサー企業のサポートで、Maker(=出展者たち)にパエリアとビールが無料でふるまわれる。

直径2メートル以上はあろうかという大きなパエリア鍋で、たくさんのパエリアが作られている様は圧巻だ。

パエリアパーティーのよいところは、酔っぱらいつついろいろなMakerたちと交流ができるところだ。私も、ビール2杯の勢いで、OpenROVというオープンソースの潜水艦を作るプロジェクトのメンバーと、サンフランシスコにあるTechShopのスタッフと友達になった。

Open ROVのお二人。

日本から来たというと、それはCOOLだという話になり、自分たちが関わっているプロジェクトの話で盛り上がり、私も拙い英語で必死になってコミュニケーションをした。

TechShopのスタッフのメルは、スタンフォード大学在学中に日本のJRでインターンをした経験があり、片言の日本語で一生懸命話しかけてくれる。

彼が勤めているTechShopに遊びに来ないかと誘ってくれたので、Maker Faire Bayareaの翌日に、サンフランシスコの中心にあるTechShopを訪問することにした。

*設備と情報とコミュニティ

TechShopは会員制のDIYスペースだ。個人会員は1か月175ドル~を支払うことで、スペースに備え付けられている金属加工、木工、3Dプリンタ、レーザーカッター、ミシン等々の設備を自由に利用できる。単に設備が置かれているだけではなく、ワークショップや使い方のレクチャーも随時開催されており、「作りたいものを作ることができる設備と情報、そして作ることを支えるコミュニティ」が整えられているのがポイントだ。

入口は小さ目だが、奥が広い。中に入ると、メルが迎え入れてくれた。まずは防護用のゴーグルを着用せよという。早速1階から見て回る。1階はおよそ200坪~300坪程度だろうか。大きく金属加工のためのスペースと、木工用のスペースに分かれていた。現在サンフランシスコ店の会員数は約900名。

2013年4月29日 | letterpress / 文房具

Letterpressコトはじめ

いろいろな人が楽しそうにものを作っているのをみていたら、自分もむらむらと何かが作りたくなって、

おもむろにamazonでレタープレスキットを購入してしまったのでした。

昔から、文房具、紙もの、ステッカー、ワッペン等々、細かいものが大好きでして、

文房具屋さんには何時間いても平気。

ものを作る道具に興味が有るのと、紙・印刷・複製・活字というものにどうやら萌えを感じるらしく・・・。

中でも活版印刷というものには前々から興味がありました。

1年前引きこもっていた時期に、真面目に活版印刷機でも買おうかと思っていたのですが、

狭い我が家の住宅事情では今のところそんなものを置く場所があるわけがなくて。

しかも新品の活版印刷機はここのしかなくてお値段50万円とか!

そんなときに見つけたのが、この「Lifestyle Crafts Letterpress Combo Kit, with Epic 6 Tool」だったのです。

円安が進行する前に買わねば、とぽちりました。

届いたので、さっそく使ってみました。

(しかしUSから何の手続き無しで物が買えるってすごい世の中になったよね・・・)

写真の右側が台紙。隅をスポンジでできた枠で固定しています。

左側に、プラスチックでできた版を両面テープで張り付けています。

版にインクを塗って、印刷機に通します。

右側のハンドルをくるくる回すと、できあがり。

微妙なカスレやずれがかわいくてご満悦。

ありものの版を組み合わせただけですが、それらしくなった気はします。

今回は無印良品のコットンペーパーのハガキを2枚重ねて刷りました。

そこそこ文字に圧がかかってエンボス加工に近い仕上がりになっています。

別売りで版やインクがいろいろあって、選ぶのも楽しいです。

目下の目標は、版を自作すること。

これは、レーザーカッターでアクリル板を加工すればなんとかなりそうです。

やっと自分でfab関係の場所に足を運ぶ口実ができたような気がします・・・。

インクをいちいち輸入していたら、大変なことになるので、これもなんとか国内のものを

いろいろと試してみようと思っています。

EtsyかBASEで売るところまでこぎつけたいものです。

目指せMy手キン!!

2013年3月18日 | 旅

旅のお土産

私がわざわざ海外に行ってまで持ち帰りたいと思うのは、日本で自分たちがやっていることに対する、「俯瞰した視点」に他ならない。

*旅で得るもの

国内で仕事に溺れていると、つい独りよがりになりがちだが、海外で自分がやっていることと似たことをしている人の姿を見ると、「なるほどこんな構造で自分たちは動いているのか(動かされているのか)」だとか、「この国はここが進んでいて、日本はここが遅れている」だとか、そういうことをなんというか、俯瞰した目で見られる。

ここ数年、インドやら北京やらに遊びに行っているのだけれど、この度台湾にも遊びにいって、本当にいろいろ考えさせられた。

海外で、その国以外の外資系企業の看板を目にすると、海外の企業によってその国独自の文化・生活が、徐々に浸食されていることを、複雑な気持ちで感じてしまう。

インドに行ったとき、至る所でコカ・コーラのロゴマークを目にした。インドには、トラックを手書きで装飾するという文化があるのだけれど、それとよく似た手書きの看板で、幹線道路沿いの施設の至る所にコカ・コーラのロゴが描かれているのだ。

インドにはLimcaという現地なりの炭酸飲料があるのだけれども、じわじわと、コカ・コーラがロゴマークでインドのLimca文化を上書きしようとしているように見えて仕方がないのである。

(注:後で調べたところ、Limcaははじめはインドのローカルブランドでしたが、現在はコカコーラに買収されたようです)

台湾で見た、外国映画のポスターにも同じような違和感を感じた。英語で書かれればシンプルなタイトルが、無理やり漢字で記載されていてフォント的にもとっても違和感。だけれども、そのポスターはこれみよがしに街の至る所に貼られている。欧米の価値観こそがあたかもかっこいいんだよ、と言わんばかりに。

どこの国でも観光ルートにはラグジュアリーブランドの店舗が軒を連ねている。台湾の観光地である101ビルの下層階はヴィトンだプラダだグッチだ…と外資系ラグジュアリーブランドのオンパレードだ。ビルのスポンサーがそもそもそういう外資系のブランドと言っていいのだろう。ビルの屋上近くの壁面にもDiorってでかでかと書いてあった。この国の文化はどこへ?旅行者に訴えるべきは自国の文化ではないの?

欧米から伝わってくる文化を自分たちなりに解釈して展開するアジアの私たち。自分の国で、自国なりに工夫を凝らして拡大しようとするわけだけれども、それは単なる物まねに過ぎないのではないか?という疑問がぐるぐると頭の中を回ってしまう。そもそもオリジナルなものってなんなのだろうか。欧米の作ったフレームワークの中で踊らされているだけに過ぎないのではないか。そんなことを自問自答しながら、それでも正しいと思うものを広げる。使命感と歯がゆさ。それを意識しながら、それでも進んでいく。

*平らな社会に

もちろん私が垣間見る外国なんて観光地ばかりで、日本でいえば六本木とか、浅草とか、一般人の生活とは切り離された場所であるのに違いない。一本路地裏に入れば、その国の中ではあたりまえの生活が、つつましい毎日が、繰り返されているはずだ(と思いたい)。道端でテーブルを出して朝食を楽しむ人たち。夜の市場の活気。お寺で熱心に祈る人。当たり前の生活がそんなところにあるのだと思う。

すべての国が快適になって、平準化されてしまって、西洋の価値観の模倣品になってしまったら悲しいなと思う。グローバル化というものに、私はいいようもない寒々としたものを感じる。国の、文化の、生活の、多様性を守るには、私たちの古来の文化を守るには、どうすればよいのか。(外資の進出を原則禁止している、インドのような国は、私は懸命だと感じている。それだけが解でもないのだろうけれども、大半の人がサリーやパンジャビスーツなどの、独自の文化を身にまとっている姿からは、自国の文化を本当に大切にしている(いや、それを着ている本人たちがどう思っているのかはわからないけれど)のだという意思がひしひしと伝わってきた)

一方で、グローバル企業の圧倒的な生産性を利用することによって、生活がよりよくなることも事実としてはあるわけで。これまた難しい。

前職で、ある地域の有機農業の支援を行っていた。有機農業の新規就農支援を行うというもので、会社で畑を借りて、耕作放棄地で、米作りイベントを行うというものだ。

そのイベントに、日頃大変お世話になっている、某製粉会社の役員のおじ様に、参加していただいたのだが、彼が、団塊世代の持ち前の議論好きを発揮して(?)、有機農業の支援をしている女性に「有機農業で世界の飢餓問題が救えるか?」という議論をふっかけた。場を企画した私はかなり肝が冷えた。有機農業は、持続可能な農業にもつながるのかもしれない。だけれども、それが救えるのはごくわずかな人たちにすぎない。今地球の裏側で、貧困にあえいでいる人には、大量生産、大量消費のインフラを、無理やりにでも適用しなければ、明日の命が救えない可能性だってあるのだ。

「我々」とはどこまでのことを指すのか。「我々」が指し示すものは、ある一部の地域だけなのか。そして、「我々」とは、現代の私たちのことだけなのか?想像もしえない、未来の人類のことまでを指すべきなのか。そんな問題に私たちは直面している。

*インフラになるということ、それを見守ること

台湾のホテルのレストランで、朝食をとりながら、その目の前を流れる淡水という川を眺めていた。延々と高速道路を車が走っている。日本でも、インドでも、ヨーロッパでも、アメリカでも、車、バイク、道路、交通ルール…そのインフラはいつのまにかしっかりと定着した。戦後、たった数十年で、車は世界的なインフラになった。そのために、道路がアスファルト化され、いたるところにガソリンスタンドができ、ディーラーが車を供給している。そのインフラを作るのに、どれだけの労力が割かれたのだろう。企業はどんな努力をしたのだろう。気が遠くなる。

今では、車以外にも、当然なくてはならないインフラがたくさんある。電気、ガス、水道、携帯電話、食品流通、交通網、メディア…。きっとインターネットも、次のインフラになりうるものなんだろう。そしてそのインフラが、誰にどのような恩恵を与えるのかというのは、一部の国の国策であったり、企業の思惑によって、大きく左右されるに違いなくて。

少なくとも私は、私と、身近な人たちの暮らしを、生活を、つつがなく進めるために、ともすると横暴になりがちな企業の言い分を見守り、国の行く末を(いや、国という存在だって幻想でしかないのだけれども)きちんと把握していく必要があるのだな、と思う。もしも、自分の求める方向に、世の中が動かないのであれば、自分たちで新しい生き方を生み出すしかないのかもしれない。そのために自分たちができることは、最低限のインフラにかかる技術を知っておくべきことなのではないかと思う。

*任せ切りにしない生き方

なんとなくの直感で、私が今仕事で携わっている運動は、いろいろな閉塞に対する回答を指し示しているような気がしている。仕組みを知ること、hackすること、新しい仕組みを生み出すこと、その技術を身に付けること、仲間を作ること、そんな価値観を包有している考え方なんじゃなかろうか。これは、私が従来から考えていた問題意識と、思いもかけずリンクしていた。

規模の拡大を目指すわけではない。自分自身の身の回りのものは、自給自足ができるような技術を取り戻そう、そんな運動、と私は理解している。「Made by Hand」という本が、私は本当に大好きで、できることならこんな生活を、と夢想している。私たちが近代化の中で失った生活や毎日に関わる知識や技術を、再び共有して、身に付けなおす、この先の新しい時代を生み出すためには、こういう地道な活動しかないのだと思う。そして、それを次の世代に伝承していくこと。コミュニティで共有すること。そのお手伝いをすることができればうれしく思う。

誰かに任せきりにしていた生活を、毎日を、仕事を、きちんと取り戻す、そういう考えを伝え、知識を言葉にすることが、私の仕事なのだと思う。そう信じて、今は求められる役割を果たしている日々。

また結局、自分の元に話を持ってきてしまったけど。これほどかように、旅は人の頭を活性化するのだ、ということで。

(むちゃくちゃな論旨の文章でお恥ずかしい限りなのですが、この4、5年、いろいろありまして、思うように文章が書けなくなってしまったので、久々に自分の長文が書けたことを、とても嬉しく思っています)

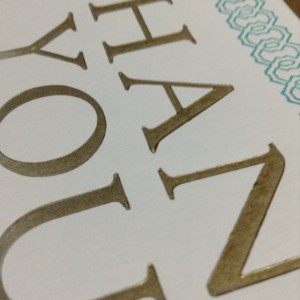

2013年1月2日 | スーパーマーケット考現学

地方スーパー散策 原信の巻

年末に新潟に行く機会があったので、原信の店舗を見てきました。

新潟駅ほど近くの原信南万代店。

マリモタウン新潟という、マンション隣接SC内。

ハードオフ・オフハウス・ブックオフ、くすりのコダマが併設。

24時間営業店舗。広さ約600坪。

2008年11月オープン時の年商予定は17億円。

店内は、一部商品が薄い場所もあって、少し広さをもてあましているような印象があります。

店頭では原信ナルスのPBが目立ちました。

価格は全体的に安い印象。

さて、地方の店舗に行くと、その土地の物を収集する癖があるわたくしですが、

今回の戦利品は…

新潟納豆。歯ごたえのある豆で風味豊か。

うち豆。枝豆をつぶして乾燥させたもの。煮物などに入れて食べます。

お麩。これもかなり歯ごたえがある。

パッケージがかわいらしくて、つい購入してしまったきなこ。

これもパッケージがかわいい。新潟ならではのささだんごの素。

これが一番の収穫だったかも。STOUTという地ビール。

エチゴビールの商品。

http://www.echigo-beer.jp/product.html

黒ビールで、深みがあって、旨い。

醤油の棚も地元色があふれていました。

このかおりという醤油のかわいらしさったら。

お味噌も地元のメーカーのものが多いような。

地元のメーカーに密着した品ぞろえが、

リージョナルスーパーマーケット見学の楽しさの一つなのだと思います。

そうそう、原信はレジチェッカーの方が袋に商品を詰めてくれる

(日本では)珍しいスーパーです。

そんな心遣いに、おもてなしの気持ちを感じることができました。

2013年1月2日 | 暮らし / 食べること

大人の正月 時短おせち

あけましておめでとう2013年。今年もよろしくお願いします。

今年はおせちらしきものは作りたいけど、あまり時間もかけられなかったもので、

時短おせちを作りました。

雑煮は母作。

・煮豚・煮卵

・お煮しめ

・なます

・黒豆

・ソーセージ(これはおせちではないけど、年末年始気分を自ら盛り上げようと豚腸を取り寄せて作りました)

煮豚と煮卵、ソーセージは、「暮らしの手帖」別冊の「自家製レシピ秋冬編」の高山なおみさんのレシピ。

煮豚と煮卵は、日本酒、しょうゆ、きび砂糖、八角、長ネギ、しょうがで豚の塊と卵を1時間ほど煮続けるという

至極簡単なレシピなのですが、シンプルでおいしいのよ…。

暮らしの手帖レシピはほとんど外れがありません。

同じ本に載っている高山さんの他のレシピ(ひたし大豆やら、卵黄の味噌漬けやら)を作ってみるのも楽しみ。

ソーセージは、年末気分を盛り上げるのに挑戦してみたのですが、

実際作ってみたら、腸に肉が詰まった状態というのは、見た目が果てしなくグロテスクで

作りながら食欲が消えていくのを感じました。

ほらね、グログロ~。

ちなみに腸を購入したのはMEAT GUYというオンラインショップ。

すごく熱いビジュアルの店。

なぜ肉のオンラインショップというのは、熱い感じのビジュアル表現を使うところが多いんだろうか…。

また思っていたより、絞り袋から豚肉を押し出すのに

力がいるため、女子の仕事じゃないなぁとも。

しかし出来上がりは、豚トロを使えと書いてあったのを無視して

粗挽き豚肉だけで作ったのにもかかわらず、

かみごたえがあって、なかなかよい出来でございました。

お煮しめは、もうその辺に転がっていた、れんこん、にんじん、サトイモ、こんにゃくを、鶏肉の出汁で煮ただけです。

なますは、簡単だし、見た目華やかで正月気分が盛り上がるので必須アイテム。箸休めにもなるし。

黒豆は出来合いのもの…。

とまぁ、この子たちを大皿に並べてあげて、時短おせちの完成です。

おせちをつくらねば、と張り切っても、どうせ味は濃いし、飽きてくるし、

食べきれなくて、1月3日あたりになるとむなしい気分になるもので。

家族が少ないのであれば、簡易おせち的なもので、正月気分を盛り上げつつも、

そんなに量は作らない、食べない、というのが大人のお正月のような気がしています。

なんで新年早々、突然ブログを書き始めたのかと言えば、

ある大先輩に「ライターをやるなら文章は毎日書いた方がいいよ」と諭され、

ほなブログでも書きまっか…と単純に書いてみた次第。

(しかし私の仕事はライター職ではないのだ先輩よ…)

引き続き、今年もよろしくお願いします。

2012年10月21日 | 散歩 / 暮らし

都会の森

都会にぽっかりと森が広がる。

びっくりするぐらいの木々。風のざわめき。鳥の声。

白金台にある「付属自然教育園」は、都会のど真ん中なのに手つかずの自然が残っていて

絶好の散歩スポットです。

天気がいい秋の日曜午前ともなれば、カメラを手にたくさんの人が、

子供を連れた家族が、何の目的もなくふらふらと、ただただ自然を見に集まってきます。

沼とそこにかかる橋。これが港区の景色なのだから、東京はすごい。

自然の中を歩いていると「人間が自然を開発している 」なんて傲慢な考え方で、

「自然の中で生きさせていただいている」んだなぁ、と思う。

それで、森の外とは全然違った空気に包まれて、ベンチに座りながらお茶を飲んでいると、

日常の悩みだとかはすーっと消えていくから不思議なもの。

愚痴っぽくなっている自分に気づいたら、さっさと森に逃げ込もう。

2012年10月14日 | 電子工作

ArduinoでLEDチカチカ入門

子供のころ、電子工作に憧れていました。

自分で動くものが作れるというのが魅力的でしたし、

その技術を身に付けることで自分の頭の中のいろいろな妄想を、

形にできるんじゃないか、なんて子供心に 思っていたのです。

しかし悲しいかな、行動範囲が狭い、周囲に相談できる相手もいない

田舎娘はどこで抵抗や半田ごてを入手していいのかわからなくって、

学研の「できる電子工作」的な本を繰り返し読むことしかできず、

いつしか電子工作に憧れていたことすら忘れてしまっていたわけ。

(その物づくりへの欲求は、じいちゃんをたぶらかしてMSXを買わせたりとか、

ベーマガ買ってプログラムを打ち込んだりとか、ハムの免許をとったりだとかの

方向にシフトしていくのでした)

最近Arduinoというマイコンが流行っていると聞いて、基盤を一つわけていただいたのが夏のこと。

秋の夜長に何しようか…ということで、前からやってみたかった、Arduinoいじりに挑戦。

2012年9月16日 | B級スポット探訪

おとなのエレクトリカルパレード、ロボットレストラン訪問

ちまたの電子工作好きの間では、

既に今年のMVP確定と言われている「ロボットレストラン」に行ってきました。

ロボットレストランとは何か!?うろ覚えの情報をつなぎ合わせると

「総工費100億円。テレクラや漫画喫茶で稼いだ経営者が

男のロマンを実現するために歌舞伎町ど真ん中に作っためるめく舞台。

ロボットとうら若き乙女たちのコラボレーション。

…というか、ショーパブ?」

場所は歌舞伎町さくら通り。無料案内所が立ち並ぶ歌舞伎町の中でも一番ガラの悪そうな通りです。

まさかこんなところに、ロボットを見に来るなんて…。

2012年9月15日 | お買いもの

ポケットガイガーで放射線量測定

Make Ogaki Meetingで、ポケットガイガーという放射線センサーを見つけたので購入してみました。

私が購入したのはType1というフリスクの容器を使う手作りキットです。

ネットで買うと1,850円のようです。

ニッパーなどを駆使しながら制作。組み立ては10分ぐらいで終了。

女性でも簡単に作れますね。

iPadに接続して20分で測定完了。

結果は以下の通り。

測定結果は、いろいろな人がサイトにアップしているようですね。

この数字がどういうことを意味しているのか、考え出したらきりがないのですが、

自然を我々人間が汚してしまったということについては、悲しい気持ちになるわけでした。

そもそもガイガーカウンターを自分が購入して放射線量を測定するなんて、

3.11以前は考えもしなかったわけですから。

2012年8月16日 | 未分類

シガーボックスギターを作る

チョウナットってかわいい…。蝶型のナットだってよ!!

先日読んだ「Made by Hand」 という本に感化されて、夏休みの工作に「シガーボックスギター」を作ってみました。

シガーボックスギターとは、その昔貧しい人々がそれでも音楽を楽しむために作った、タバコの箱(木箱)を使って作ったギター。

アメリカではそこそこの人数の愛好者がいて、自分が作ったギターで楽しく音楽を奏でているんだそうです。

愛好者が集うCiger Box Nationなんてサイトもあります。

作り方は、「Make:日本語版 vol.4」のレシピを参考にしました。